日本の歴史を感じられる観光地といえば、確実に挙げられるのは京都や奈良だろう。自分だって京都を挙げる。

実際、この2つは「山城国」「大和国」の頃から江戸時代までは政治の中心地だったこともあって、

多くの歴史的建造物が残されているのだ。

しかし、それよりもはるかに古い歴史を持っている…のかもしれない地がある。それが出雲(島根県)だ。

日本の神々が集まる地とされる、もはや神話レベルのものにはなるが、足を運んでおいて損はないはず。あとシンプルに行ったことがない。

というわけで、今回の目的地は島根県となった。

初日

このシリーズで何度も綴ってきた通り、飛行機は避けられるなら避けたい性分。

可能であればできるだけ新幹線などを利用するのが信条ではあるが、今回はそれが思いっきり完全に疑いようなく裏目となった。

まずは東京駅へ向かうまでに利用している中央線の遅延。

中央線が隙あらば遅れる路線であるのはどうしようもない事実だが、この日もしっかりと真価を発揮してくれたため、予定していた新幹線に間に合わず。

そして、窓口で指定席変更を申し込んでいると、今度は東海道新幹線が路線火災か何かでストップとなった。

…あと10分早く新幹線が止まっていたら変更する必要なかったんですけど。

これによって、予定より3時間近く遅れることに。

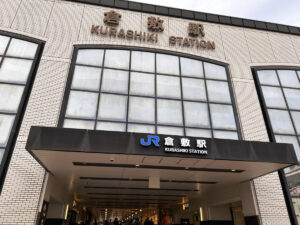

それでも何とか新幹線に乗り到着したのは…倉敷。

岡山県じゃねーかと言われそうだが、そう、岡山県だ。

新幹線を利用して松江まで行こうとすると、最低でも6時間はかかる。

なら、初日は岡山まで行き、翌日余裕をもって島根へ行くのが得策だと考えた(本当は寝台特急のチケット争奪戦に負けただけ)。

初日はこちらも風情ある町並みとして知られる倉敷をブラブラする…予定だったのだ。

ところが、何とか動き出した新幹線に乗り、倉敷に到着したころにはすでに夕暮れ。

ホテルに荷物を置き、外に出るとすでに暗くなっていた。

それでも有名な観光名所である美観地区は夜も見応えがある、と聞いたのでホテルを出発。

実際、おそらく昼に比べても人が少なくて雰囲気があった。

アーケード街もあるが、夜になるとほとんどの店はシャッターが下りている。さすがにね。

人が少ないとは言ったが、それでもさすが観光名所、この時間でもあちこちに人はいる。

なぜか小学生くらいの集団もいた。修学旅行?この時間に…?という疑問も。

行く予定だった大原美術館も、当然閉まっている。悲しみ。

堪能した…とはもちろん言えなかったが、それでも倉敷は綺麗な街という印象だった。

機会があれば、また来たいなと思っている。新幹線が遅れなければ!

2日目

この日は朝から移動開始。

倉敷から松江までは、特急「やくも」を使って2時間ちょっとかかる(つまり東京から京都と同じくらい)。

やくもは想像していた倍くらい綺麗な車両だった。これまでの経験から、地方の特急電車は割と年季が入っているイメージだったが、むしろ最先端を感じさせる。

新幹線より座り心地も良く、内装も整備されていたのが嬉しい。でも車内急病人の影響で遅れた。

それでも、何とか松江に到着。

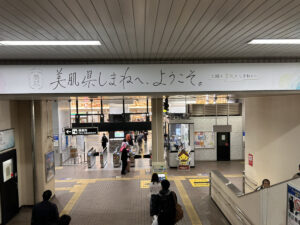

美肌県…とは?

駅前はそこまで栄えているわけではなかったけど、綺麗に整備されている印象だった。規模的には倉敷の方が大きかった気もする。

予約していた駅前のホテルでチェックインを済ませ、まず向かう先は松江城。

駅から観光用のバスが出ており、車内ではめちゃくちゃ名所のアピールをしてくれていた。

松江城は全国に現存する12天守のうちの一つを有す城であり、歴史的価値も高い。

そしてそうしたお城はバリアフリーなどの概念がないので、天守閣の上まで行くにはほぼ直角みたいな階段をいくつも昇る必要があるのだ。

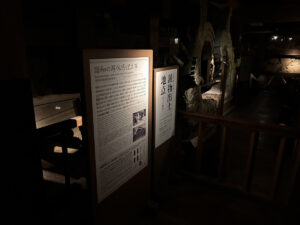

城内は必要最低限の照明となっているため、窓がない場所は異様に暗い。昔の人は夜とかどうしていたんだろうか。

昔は天守閣=殿様が住む場所と思っていたが、実際には倉庫となっているケースが多くこの松江城もそうだった。

まぁ住むとなれば毎日階段を登り降りしないといけなくなるし、それは大変かつ危険だったかもしれない。

天守閣から望む風景。宍道湖などが一望できるため、一見の価値はあるだろう。

同年に行った姫路城などと比べると観光客の数も控えめで、いろいろとじっくり見られるのも嬉しい。

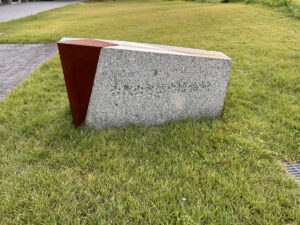

松江城を築城した堀尾吉晴の銅像。戦国時代好きなら知っている…かなという知名度だが、この地では有名だ。

そして松江城の近くには歴史館もある。ここは城と比べてもやたら人が多く「城よりも人気スポット!?」と驚いていたら、ちょうどお茶会をやる日だったようだ。なんて雅な…。

お茶会には参加しなかったが、歴史館だけを見てもけっこうなボリュームであり、松江や伯耆国の歴史をしっかりと学べる場所だった。ちょうどこの日は月山富田城の特別展もやっており、戦国時代好きとしては特に見応えがあった。

ジオラマなども置いてあって、満足度は高い。

松江は江戸時代に松平家が納めていた、つまり譜代の地だったので、比較的裕福だったよう。街を歩いていても何となくそんな印象を受ける。

松江城の近くには、他にあの小泉八雲の施設である「小泉八雲記念館」も。今度朝ドラにもなる人物が残した資料やその生涯、作品などを知ることができる。アイルランド系イギリス人でありながら、日本の民俗に魅せられ明治の世に帰化した小泉八雲。その独特の感性を知れる手記などが展示されており、見応え十分だった。

また、妻である小泉セツの生涯についても詳しく知ることができる。激動の人生を歩んでおり、朝ドラでもきっと描きがいがあるだろう。描いてくれ。

記念館のすぐそばには「小泉八雲旧居」もある。

実際に八雲が住んでいた家が残されており、日本ならではの侘び寂びを愛していたのが伺い知れる。八雲は3方向それぞれで庭が見える部屋がお気に入りだったらしい。風通しが良い分、当時は相当寒かったのではと思うが…。

バスで松江駅まで戻り、そろそろホテルに戻ろうかとも思ったが、ちょうど「八重垣神社」に行けるバスが停まっていたのでそちらへ飛び乗り。

八重垣神社は素盞嗚尊の逸話が残る神社であり、その歴史は出鱈目に古い。

実際、建立物も派手さはなく質実剛健な雰囲気を漂わせており、ご利益がありそうだった。ちなみに縁結びの神社として有名である。

3日目

微妙に天気の悪さが気になる3日目。この日は松江から山陰本線で出雲市に行く予定だ。案の定というか、山陰本線が予定より遅れていた。今回の旅行、利用する全ての路線が遅れていないか…あれ、飛騨高山の時もそうだったような。

出雲市に行く理由。それは言わずと知れた「出雲大社」である。

出雲市駅からバスで30分ほどの距離。バスで移動していて思ったが、あちこちにショッピングモールなどがあり、失礼だとは思うが結構な栄え方だった。さすが、古くより存在する街だ。

出雲大社前は門前町としてかなりの賑わいを見せており、多くのお店が立ち並んでいる。体感では、松江駅前の数倍くらいは人がいた。皆、島根に来たら松江よりここなのか。

そして、珍しく海外の観光客より国内の観光客の方が多い印象だった。まぁ、海外からここに辿り着くの大変そうだしな。

いよいよ出雲大社である。10月には全ての神々が集まる場所。スケールの大きい場所だとは想定していたが、その通りだった。

参道がすごく長い、広い。

ヤマトタケルのやたらデカい銅像もあった。

結構な距離を歩くと見えてきたのが拝殿。

広大な敷地に負けないくらい、拝殿もなかなかの大きさ。

とりあえずお参りをしてから境内を歩く。境内は非常に広く、全部を十分に回ろうとすれば間違いなく1時間はかかるだろう。

ちなみに本殿には入れないので、入り口にお参りするだけとなる。

あちこちにウサギの銅像もあった。「因幡の素兎(いなばのしろうさぎ)」が有名だが、普通に可愛い。

この可愛さは海外では出せないと思う(偏見)

この出雲大社の近くには、「古代出雲歴史博物館」があるため、そちらにも足を運ぶことに。

名前とは対照的に、やたらとモダンな建物。館内も非常に広い。

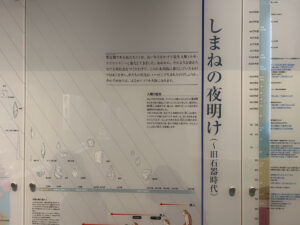

こちらでも島根県の歴史を知ることができるが、2日目に行った「歴史館」と比べてもめちゃくちゃ古い。

何なら旧石器時代の展示物がある。

歴史というにはあまりにも古すぎる。

幻の巨大神殿。本当にあったのなら、あの時代に誰がどのようにして建てたのか。

そもそも柱がデカすぎないか…?

謎の多い建物だが、資料とかを見ても謎のまま。ロマンである。

青銅器が弥生時代になってからパッタリ見られなくなった…という話も面白かった。何故?使うのに飽きたのだろうか。でもよく考えると、現代でガラケーを使う人もパッタリ見なくなった。ほんの十数年前まではあんなにみんな持っていたのに。

博物館を出ると、何と雨。しかも結構な雨量である。

本当は門前町の雰囲気をもう少し味わいたかったが、傘も持っていなかったので大人しく帰ることとした。

4日目

この日もあいにく朝から雨。ただ、特に問題はない。帰るだけだからだ。

写真中央のバスが前述した観光周遊バス。外装もおしゃれ。

ここから「やくも」で岡山まで行き、そこから新幹線で東京へ……時間にして7時間近くの長旅となる。

今回の(も?)電車の遅延に巻き込まれることが多かったが、帰りは幸いにしてスムーズだった。

倉敷、松江、出雲、いずれも綺麗な街並みで良い旅になったと思う。

もう一度落ち着いて名所を回ってみたいというのが、正直な感想。でも次は飛行機に乗るかもしれない。

ちなみに今回、グルメについてはそこまでご当地名物を味わわなかったので記載しなかった。蕎麦は食べたんだけどね。

それも次の楽しみということにしておきたい。

コメント